[TOC]

fs/buffer.c 缓冲区管理(Buffer Management) 块设备I/O的核心缓冲层

历史与背景

这项技术是为了解决什么特定问题而诞生的?

fs/buffer.c 及其实现的**缓冲区缓存(Buffer Cache)**是Linux/Unix系统中最古老、最核心的性能优化机制之一。它最初是为了解决一个根本性的问题:物理磁盘I/O操作极其缓慢。

- 性能瓶颈:相比于CPU和内存的速度,机械硬盘的读写速度要慢上几个数量级。如果每次读写请求都直接访问磁盘,系统性能将严重受限。

- 提供抽象:内核需要一种方法来为文件系统提供一个统一的、基于块(Block)的设备视图,隐藏底层硬件的复杂性。

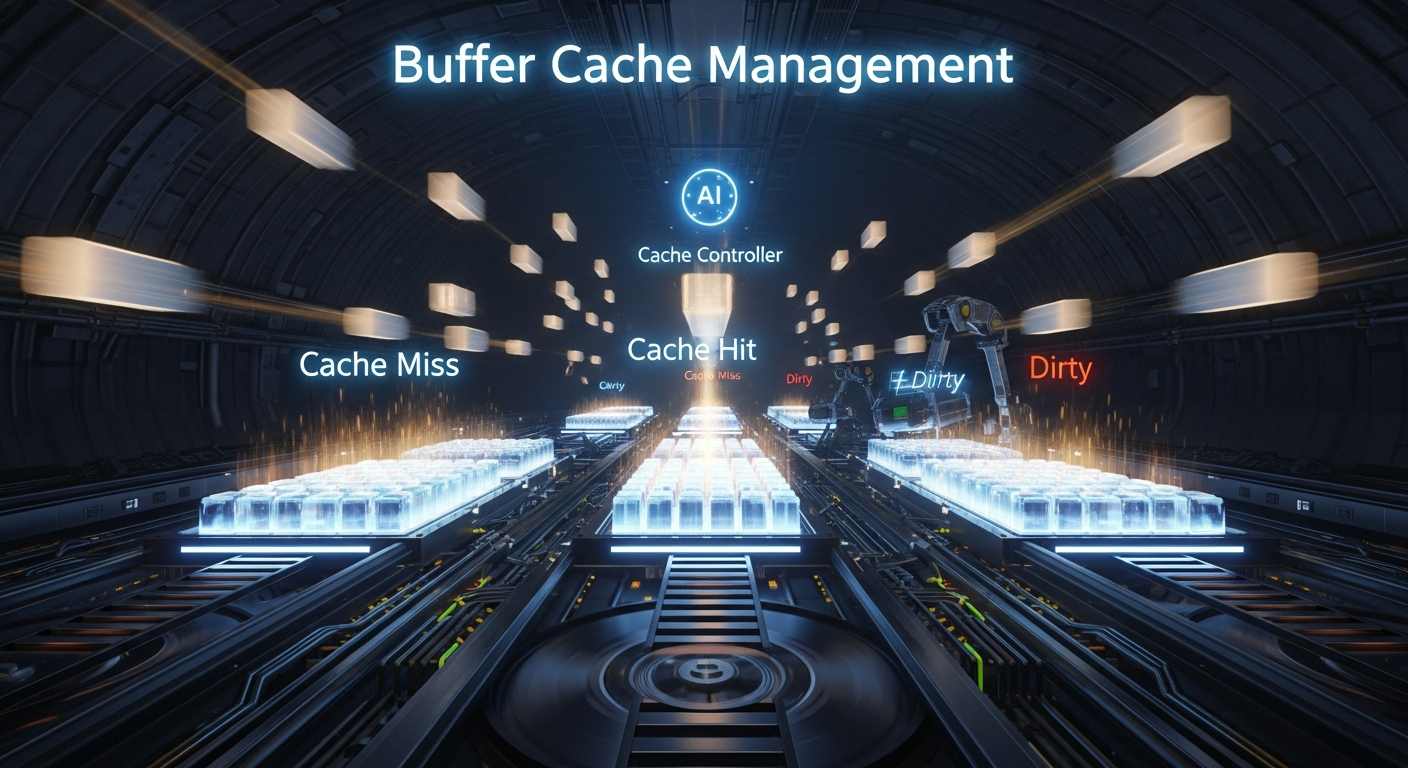

缓冲区缓存通过在物理内存(RAM)中缓存磁盘块的内容来解决这个问题。当内核需要读取一个磁盘块时,它首先检查该块是否已经在缓存中。如果在,就直接从内存中读取,避免了昂贵的物理I/O。同样,写操作可以先写入缓存(标记为“脏”),然后由内核在稍后的“最佳”时机批量写回磁盘。

它的发展经历了哪些重要的里程碑或版本迭代?

缓冲区缓存的发展史是Linux I/O栈演进的核心部分。

- 早期阶段(单一缓存):在早期的Linux内核中(2.0版本之前),缓冲区缓存是系统中唯一的磁盘缓存。无论是文件数据、文件系统元数据(如inode、目录项),还是原始块设备数据,都存储在缓冲区缓存中。

- 页缓存(Page Cache)的引入:这是一个决定性的里程碑。为了更好地管理内存和支持内存映射(

mmap),内核引入了页缓存(Page Cache),它以内存页(Page,通常为4KB)为单位来缓存文件内容。这导致了一段时间内,文件数据可能同时存在于页缓存和缓冲区缓存中,造成了所谓的“双重缓存”(Double Caching)问题,浪费了内存。 - 两大缓存的融合:为了解决双重缓存问题,内核对两者进行了深度整合。页缓存成为了文件数据的主导缓存。而缓冲区缓存的实现(即

struct buffer_head)被重新定位,主要扮演两个角色:- 继续作为文件系统元数据和原始块设备的独立缓存。

- 对于文件数据,

buffer_head演变为页缓存中一个页的描述符。一个内存页可以包含多个磁盘块,因此一个struct page可以关联一组struct buffer_head,每个buffer_head精确描述了页内某个块的状态(如是否脏、是否已映射到磁盘等)。这消除了内存浪费,同时保留了buffer_head对块级状态管理的优势。

目前该技术的社区活跃度和主流应用情况如何?

fs/buffer.c 是Linux内核存储子系统中极其稳定和基础的部分。它不是一个经常出现新功能特性的领域,但其代码的正确性、稳定性和性能对整个系统至关重要,因此一直在被积极地维护和优化。它是所有块设备I/O操作的必经之路,被所有传统文件系统(如ext4, XFS, Btrfs)广泛用于元数据管理,同时也是 mkfs、fsck 等工具访问裸设备的基础。

核心原理与设计

它的核心工作原理是什么?

fs/buffer.c 的核心是围绕 struct buffer_head 数据结构和相关的哈希表进行管理。

- 核心数据结构 (

struct buffer_head):这是缓冲区缓存的基本单元。它代表了一个物理磁盘块在内存中的映像。其关键字段包括:- 块设备标识符和块号:唯一确定了它对应哪个设备的哪个块。

- 指向内存数据的指针 (

b_data):指向缓存了该块内容的物理内存地址(通常位于某个页缓存页内)。 - 状态标志位 (

b_state):用位图(bitflags)表示块的当前状态,如BH_Uptodate(数据有效且与磁盘同步)、BH_Dirty(数据已被修改,需写回磁盘)、BH_Lock(正在进行I/O,被锁定)、BH_Mapped(已映射到磁盘上的一个有效块)。

- 查找与读取:当文件系统需要读取一个元数据块时(例如,通过

sb_bread()),内核会:- 根据设备号和块号在一个全局哈希表中查找对应的

buffer_head。 - 缓存命中(Hit):如果找到并且数据是有效的(

BH_Uptodate),内核会锁定该buffer_head并直接返回其数据指针。 - 缓存未命中(Miss):如果找不到,内核会分配一个新的

buffer_head,将其与一个页缓存中的页关联起来,然后向块设备层提交一个读请求。I/O完成后,内核用从磁盘读回的数据填充内存,并将buffer_head标记为BH_Uptodate,最后返回给请求者。

- 根据设备号和块号在一个全局哈希表中查找对应的

- 写入与刷脏:当文件系统修改了一个块的内容后,它会调用

mark_buffer_dirty()。这个函数仅仅是在对应的buffer_head中设置BH_Dirty标志位,并不会立即写盘。这种机制被称为写回缓存(Write-back Cache)。真正的写盘操作由内核的后台回写(flusher)线程在稍后(如内存压力大时、周期性同步或用户调用sync()时)批量执行,这样可以将多次小的、随机的写入合并成一次大的、顺序的写入,提高效率。

它的主要优势体现在哪些方面?

- 性能:通过将频繁访问的磁盘块缓存在RAM中,极大地减少了物理I/O次数,是提升系统整体性能的关键。

- I/O合并:写回缓存机制能够将多次小写入聚合成大写入,提高了磁盘吞吐量。

- 抽象层:为文件系统提供了一个简洁、统一的块操作接口,屏蔽了底层硬件的差异。

- 数据一致性:通过精确管理每个块的“脏”状态,为文件系统实现断电安全(如日志)提供了基础。

它存在哪些已知的劣势、局限性或在特定场景下的不适用性?

- 历史包袱与复杂性:与页缓存的深度耦合关系使得代码逻辑相对复杂,理解I/O路径需要同时掌握页缓存和缓冲区缓存的知识。

- 内存开销:每个被缓存的块都需要一个

buffer_head结构体,当缓存大量小文件时,这部分元数据开销可能比较可观。 - 不适用于特定应用:对于某些需要自己管理缓存的应用程序(如大型数据库),内核的缓存机制可能会成为“多余的”一层,甚至因为额外的内存拷贝降低性能。这些应用通常会使用直接I/O(Direct I/O)来绕过缓存。

使用场景

在哪些具体的业务或技术场景下,它是首选解决方案?请举例说明。

buffer_head 和缓冲区缓存是以下场景中不可或缺的标准解决方案:

- 文件系统元数据I/O:这是它在现代内核中最核心的用途。当ext4文件系统需要读取或修改一个inode、一个目录块、一个超级块或空间分配位图时,它必须通过缓冲区缓存提供的接口(如

sb_bread,sb_getblk)来操作这些元数据块。 - 原始块设备访问:当用户空间的程序(如

mkfs,fdisk,dd)打开一个设备文件(如/dev/sda1)并进行读写时,这些I/O请求会直接通过缓冲区缓存进行处理。 - 文件系统日志(Journaling):像ext4的JBD2日志子系统,其本质就是在一个特定的磁盘区域上进行日志块的读写,这些操作完全依赖于

buffer_head来管理日志缓冲区和提交事务。

是否有不推荐使用该技术的场景?为什么?

- 应用程序级的文件数据读写:现代的文件系统驱动开发者不应该直接使用缓冲区缓存来读写文件数据。正确的方式是使用页缓存提供的接口(如

read_mapping_page)。虽然底层仍然会使用buffer_head作为描述符,但上层接口由页缓存统一管理,这样可以更好地利用预读、内存管理等高级特性。 - 需要自己管理缓存的高性能应用:如上所述,数据库等应用为了避免双重缓存和实现更精细的I/O控制,会使用

O_DIRECT标志打开文件,彻底绕过缓冲区缓存和页缓存。

对比分析

请将其 与 其他相似技术 进行详细对比。

| 特性 | Buffer Cache (fs/buffer.c) | Page Cache (mm/filemap.c) | Direct I/O (O_DIRECT) |

|---|---|---|---|

| 缓存单元 | 块 (Block):大小可变,与文件系统块大小一致。 | 页 (Page):大小固定,与CPU内存页大小一致 (通常4KB)。 | 无缓存:直接在用户空间缓冲区和磁盘之间传输数据。 |

| 主要内容 | 文件系统元数据、原始块设备数据。 | 文件数据、可执行文件代码。 | 不缓存任何内容。 |

| 与硬件关系 | 面向块设备的抽象。 | 面向内存管理和文件对象的抽象。 | 直接与块设备驱动交互,绕过通用块层的大部分缓存逻辑。 |

| 数据一致性 | 通过 BH_Dirty 标志管理,由内核回写线程负责同步。 |

通过页的Dirty标志管理,与buffer_head的脏标志联动。 |

应用程序需要自己保证数据一致性(例如,通过 fsync 来同步元数据)。 |

| 性能特点 | 对元数据和重复的块访问有极高的加速效果。 | 对文件读写、内存映射有极高的加速效果,支持预读等优化。 | 避免了内核缓存的内存拷贝和CPU开销,对大型顺序I/O或自缓存应用有利。 |

| 使用接口 | 内核接口: sb_bread(), mark_buffer_dirty() 等。 |

内核接口: read_mapping_page() 用户接口: read(), write(), mmap() |

用户接口: open()时指定O_DIRECT标志。 |

| 总结 | I/O栈的底层缓存,负责块级的具体实现。 | I/O栈的高层缓存,负责文件级的抽象和优化。 | 一种“旁路”机制,用于特定高性能场景。 |

fs/buffer.c

buffer_init 初始化内核的缓冲区高速缓存(buffer cache)

- 创建内存池:它为 struct buffer_head 结构体创建一个专用的SLAB缓存池。struct buffer_head 是缓冲区高速缓存的基本管理单元,每一个实例都代表着一个内存中的数据块缓冲区。

- 设置资源上限:为了防止 buffer_head 结构体无限制地消耗系统内存,该函数会计算一个上限值(max_buffer_heads)。这个上限通常被设置为可用内存(特指ZONE_NORMAL)的10%,确保了缓冲区元数据不会占用过多的系统资源。

- 注册CPU热插拔回调:它向CPU热插拔子系统注册一个回调函数。当有CPU下线(offline)时,该回调函数会被执行,用于清理与该CPU相关的缓冲区资源。

1 | // 定义缓冲区高速缓存的初始化函数。 |

本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 wdfk-prog的个人博客!

评论