[TOC]

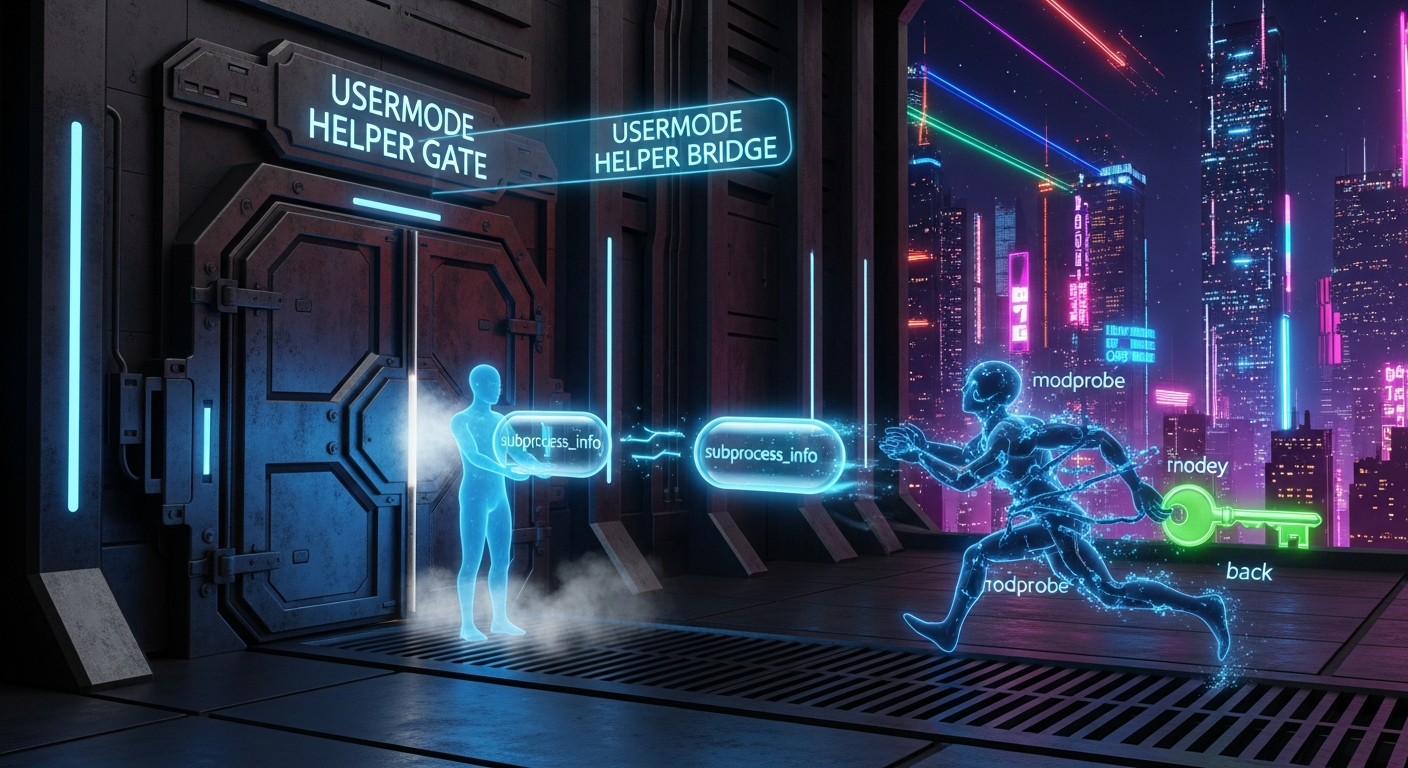

kernel/usermode_helper.c 用户模式助手(Usermode Helper) 内核执行用户空间程序的桥梁

历史与背景

这项技术是为了解决什么特定问题而诞生的?

kernel/usermode_helper.c 及其提供的API(最著名的是call_usermodehelper())是为了解决一个在内核设计中经典而棘手的问题:内核在某些情况下,需要执行一个用户空间的程序来完成某项任务,但又不能直接调用execve()系统调用。

内核运行在一个高度特权、独立的地址空间中,它没有C库、没有shell、也不能直接执行用户空间的可执行文件。然而,在很多场景下,内核需要借助用户空间工具的灵活性和丰富的功能。例如:

- 加载固件(Firmware):当一个设备驱动程序初始化时,它可能需要从磁盘加载一个“固件”二进制文件到设备内存中。内核自身不应该包含读取各种文件系统(ext4, xfs等)的复杂逻辑。更合理的做法是,委托一个用户空间程序去文件系统中找到固件文件,并将其内容通过一个简单的接口(如

sysfs)回传给内核。 - 动态设备创建:当内核检测到一个新的磁盘分区或一个LVM逻辑卷时,它需要通知用户空间的

udevd或systemd-udevd守护进程,由后者在/dev目录下创建对应的设备节点。 - 核心转储(Core Dumps):当一个进程崩溃时,内核会生成其内存的核心转储。内核可以将这个转储直接写入一个文件,但更灵活的方式是,将转储数据通过管道传递给一个用户空间的处理程序(如

systemd-coredump),由后者进行压缩、保存、加标签或发送到远程服务器。 - 模块按需加载:当一个程序尝试使用一个尚不存在的功能时(例如,打开一个特定类型的socket),内核可以调用一个用户空间程序(

modprobe)来自动加载提供该功能的内核模块。

Usermode Helper框架就是为了给这些场景提供一个标准、安全、异步的机制,让内核可以请求执行一个特定的用户空间程序。

它的发展经历了哪些重要的里程碑或版本迭代?

usermode_helper (UMH) 框架是内核中一个相对稳定且成熟的组件。

- 基本实现:最初的实现提供了一个简单的API,允许内核指定要执行的程序路径、命令行参数和环境变量。

- 异步执行:UMH的核心设计就是异步的。内核通过

call_usermodehelper()发起一个请求后,它不会阻塞等待该程序执行完成。这个请求会被排入一个工作队列,由一个内核线程(kworker)稍后去处理,从而避免拖慢内核的关键路径。 - 同步等待模式:虽然异步是默认和推荐的方式,但框架也提供了

call_usermodehelper_exec()等带有等待功能的变体。这允许内核在某些特殊情况下发起一个UMH请求并同步等待其完成。 - 安全性增强:执行用户空间程序带来了潜在的安全风险。UMH框架在实现上非常小心,例如,它会确保创建的用户空间进程运行在一个干净、受控的环境中,并继承最小化的权限。

目前该技术的社区活跃度和主流应用情况如何?

UMH是内核与用户空间进行高级交互的标准基础设施之一。

- 主流应用:

- 固件加载(

request_firmware()API的后端)。 modprobe调用(request_module()的后端)。udev事件触发。- 核心转储处理。

- 网络配置脚本调用(例如,在某些配置下,当网络接口up时,调用一个脚本)。

- 固件加载(

核心原理与设计

它的核心工作原理是什么?

UMH框架的核心是一个基于内核线程和kernel_execve()的异步任务执行器。

请求的发起:

- 内核代码(如固件加载子系统)调用

call_usermodehelper()。 - 这个函数会分配一个

struct subprocess_info结构体,并将用户指定的程序路径、命令行参数(argv)和环境变量(envp)填充进去。 - 然后,它将这个

subprocess_info结构体放入一个**工作队列(workqueue)**中。函数随即返回,调用者可以继续执行自己的任务。

- 内核代码(如固件加载子系统)调用

异步执行:

- 内核的工作队列子系统会在稍后(通常是几毫秒内)调度一个**内核线程(kworker)**来执行这个排队的工作。

- 执行该工作的函数(如

call_usermodehelper_exec_work)会从队列中取出subprocess_info。

创建进程 (

kernel_execve):- 这个内核线程会执行UMH的核心逻辑,最终它会调用一个特殊的、只能在内核线程中被调用的函数——

kernel_execve()。 kernel_execve()的作用类似于用户空间的execve()系统调用,但它是在内核内部实现的。它会:

a. 创建一个新的、最小化的内核进程上下文。

b. 在这个新进程的地址空间中,加载指定的用户空间可执行文件(例如/sbin/modprobe)。

c. 设置好命令行参数和环境变量。

d. 最后,启动这个新的用户空间进程的执行。

- 这个内核线程会执行UMH的核心逻辑,最终它会调用一个特殊的、只能在内核线程中被调用的函数——

进程的独立运行:

- 一旦

kernel_execve()成功,这个新的用户空间进程(例如modprobe)就成为了一个完全独立的进程。它有自己的PID,由调度器正常调度,与发起请求的内核代码不再有直接的父子关系。 - 它执行其任务(例如,加载一个模块),然后正常退出。

- 一旦

它的主要优势体现在哪些方面?

- 解耦:将复杂的、策略性的任务(如“如何找到一个文件”)从内核中移除,交给了更灵活的用户空间,保持了内核的简洁。

- 异步非阻塞:默认的异步模式确保了内核的关键路径不会因为等待一个可能很慢的用户空间程序而被阻塞。

- 灵活性:管理员可以通过修改用户空间的程序(例如,替换

/sbin/hotplug脚本)来定制内核对某些事件的响应行为,而无需重新编译内核。

它存在哪些已知的劣势、局限性或在特定场景下的不适用性?

- 开销较高:创建一个完整的用户空间进程(fork+exec)是一个相对“重”的操作,涉及地址空间创建、ELF文件加载、动态链接等。因此,UMH绝对不适合用于高频率的、性能敏感的内核-用户空间交互。

- 上下文依赖:UMH创建的进程需要一个可用的根文件系统来找到可执行文件。因此,在系统启动的极早期(根文件系统尚未挂载时),UMH是无法工作的。

- 安全风险:如果被执行的用户空间程序有漏洞,或者其路径可以被恶意篡改,就可能成为一个安全攻击的入口点。内核和发行版通过严格的路径配置和权限来缓解这个问题。

使用场景

在哪些具体的业务或技术场景下,它是首选解决方案?

UMH是内核在需要执行一个灵活的、基于文件的、策略性的用户空间任务时的首选解决方案。

- 加载模块:当需要访问一个未加载的文件系统类型时,VFS层会调用

request_module(),后者通过UMH执行modprobe fs-ext4。 - 热插拔事件:当插入一个U盘时,USB子系统会通过UMH执行

/sbin/hotplug(或触发udev),让用户空间去处理挂载、创建设备节点等后续操作。 - 内核错误报告:当内核发生oops时,可以配置内核通过UMH调用一个用户空间脚本,将oops信息发送到日志服务器。

是否有不推荐使用该技术的场景?为什么?

- 高频数据交换:例如,一个网络驱动需要频繁地将统计数据传递给用户空间。这种场景应该使用

netlink套接字、sysfs或procfs,它们的开销要小几个数量级。 - 简单的状态通知:如果内核只是想通知用户空间“某个事件发生了”,而不需要执行一个复杂的程序,使用

netlink或uevent是一种更轻量级的选择。 - 需要同步、有返回值的交互:UMH是“发射后不管”(fire and forget)的异步模型。如果内核需要调用一个函数并同步等待其返回值,UMH不适用。这种场景更接近RPC(远程过程调用),可能需要通过

ioctl或netlink等机制来实现。

对比分析

请将其 与 其他相似技术 进行详细对比。

UMH是内核与用户空间通信的多种方式之一,各自有明确的适用场景。

| 特性 | Usermode Helper (UMH) | Netlink Sockets | Sysfs / Procfs | ioctl |

|---|---|---|---|---|

| 通信模型 | 内核 -> 用户空间,异步执行一个程序。 | 内核 <-> 用户空间,双向、基于消息的异步通信。 | 内核 <-> 用户空间,基于文件的状态/配置导出。 | 用户空间 -> 内核,同步的命令通道。 |

| 开销 | 非常高 (进程创建)。 | 较低 (socket通信)。 | 低 (文件读写)。 | 中等 (系统调用)。 |

| 数据量/格式 | 通过命令行参数和环境变量传递少量字符串。 | 结构化的二进制消息,适合大量数据。 | 简单的文本格式。 | 任意的二进制结构。 |

| 主要用途 | 内核需要借助用户空间工具完成复杂任务。 | 内核与用户空间守护进程间的标准IPC。 | 向用户空间导出内核对象的状态和配置。 | 向一个打开的设备文件发送命令。 |

| 使用示例 | request_firmware() -> /lib/firmware/ |

udev通过netlink接收内核的热插拔事件。 |

cat /sys/class/net/eth0/carrier |

ioctl(fd, HDIO_GETGEO, ...) |

kernel/umh.c

用户模式帮助程序(Usermode Helper)禁用机制

此代码片段展示了Linux内核中一个关键的系统状态转换机制: 安全地禁用”用户模式帮助程序”(Usermode Helper)。Usermode Helper是内核用来请求用户空间执行程序的核心接口, 例如当需要按需加载模块(modprobe)或请求固件时。

此机制的核心原理是一个健壮的、两阶段的”关门并等待”过程:

- 关门 (Close the Gate): 内核首先设置一个全局标志位(

usermodehelper_disabled)。这个标志就像一个门卫,call_usermodehelper_exec(启动帮助程序的函数)在执行前会检查此标志。一旦标志被设置, 任何新的帮助程序启动请求都会被立即拒绝。 - 等待 (Wait for Completion): 在”关门”之后, 系统可能仍然有已经正在运行的帮助程序。内核不能粗暴地忽略它们, 必须等待它们执行完毕。因此, 它会进入一个可超时的等待状态, 等待一个全局的、原子性的计数器

running_helpers(记录当前活动帮助程序的数量)变为零。

这种机制对于系统关机流程(kernel_shutdown_prepare调用它)至关重要。在用户空间正在被拆除的最后阶段, 如果内核还尝试启动一个新的用户空间进程, 将会导致不可预测的错误甚至系统死锁。此机制确保了在进入关机下一阶段之前, 内核与用户空间的这种交互被完全、干净地”静默”了。

__usermodehelper_set_disable_depth: 核心状态切换器

此函数是一个底层的、同步的状态设置器。它只负责改变禁用状态并通知任何可能的等待者。

1 | /** |

__usermodehelper_disable: 核心禁用逻辑 (禁用并等待)

这是执行”关门并等待”的主要工作函数。

1 | /** |

usermodehelper_disable: 便捷的API封装

这是一个提供给内核大部分代码使用的、简化的上层接口。

1 | /* |