@[toc]

Linux内核ARM架构下sys_call_table的自动化生成机制剖析

1. 引言

在Linux操作系统内核中,系统调用(System Call)构成了用户空间与内核空间交互的基础接口。为了高效地将用户空间传递的系统调用号(System Call Number, SCN)映射至内核中相应的服务例程,内核在内部维护了一个核心数据结构——系统调用表。对于ARM架构,此表定义为sys_call_table,其本质是一个函数指针数组。

维护这样一个包含数百个条目,且需兼容多种应用程序二进制接口(Application Binary Interface, ABI)的数组,是一项复杂且易错的任务。任何手动的编辑都可能引入调用号与函数指针不匹配、ABI兼容性层实现错误或表大小同步失败等严重问题。为规避此类风险,Linux内核采用了一套高度自动化的代码生成机制。本文旨在以严谨的技术视角,对ARM架构下sys_call_table从源定义文件到最终二进制镜像中符号的全过程,进行深入、详尽的剖析。

2. sys_call_table 自动化生成流程

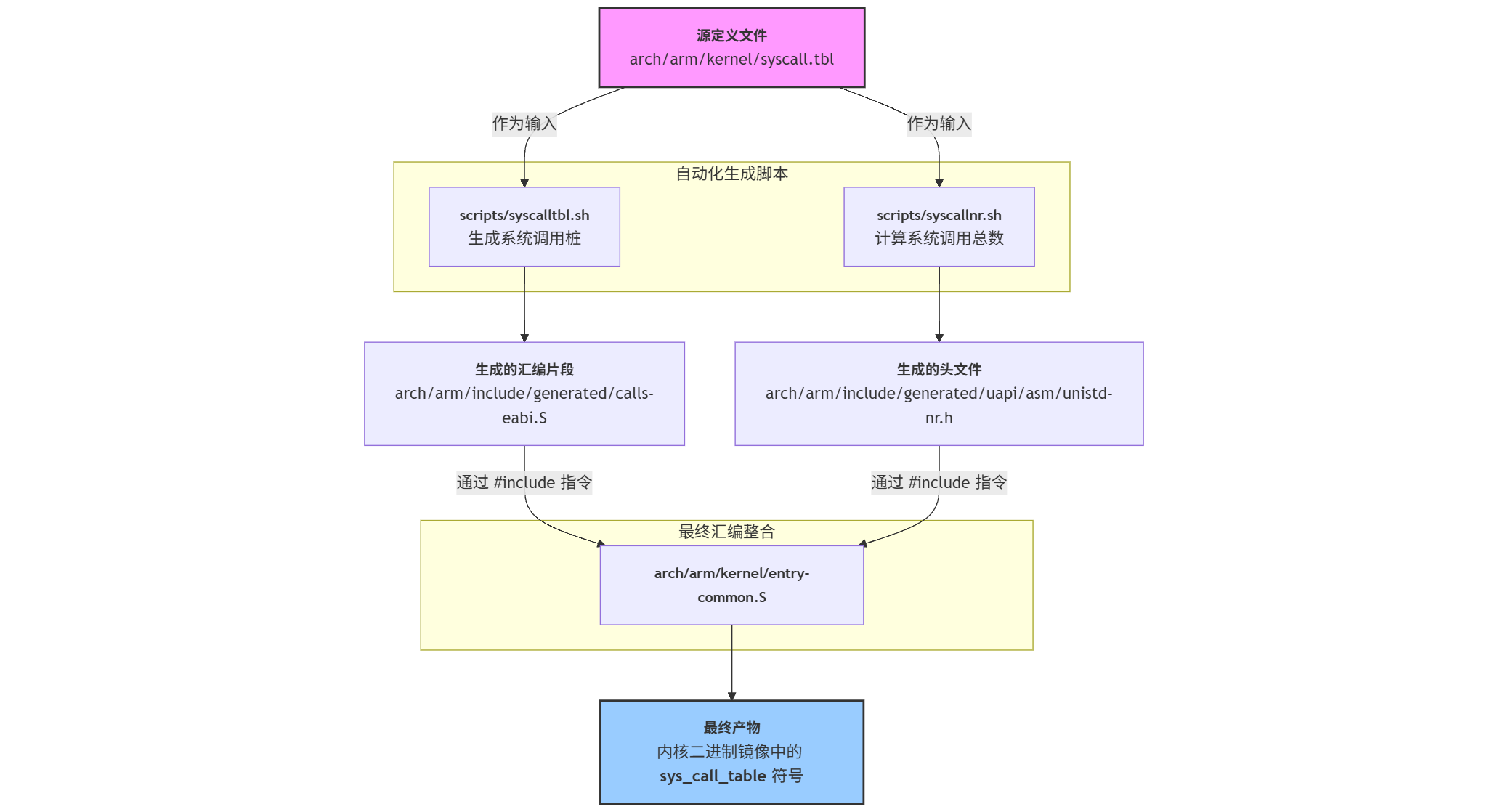

sys_call_table的构建并非在C代码层面进行静态数组初始化,而是在内核编译期间,由make构建系统协调一系列工具和源文件,最终在汇编层面生成。此流程确保了数据源的唯一性和最终产物的一致性。

图1:sys_call_table自动化生成流程图

接下来的章节将详细解析此流程中的每一个关键组件。

3. 核心组件与机制详解

3.1. 源定义文件:syscall.tbl

arch/arm/kernel/syscall.tbl是整个流程的唯一事实来源(Single Source of Truth)。所有ARM系统调用的元数据均在此文本文件中定义。

文件格式与示例:

1 | # Linux system call numbers and entry vectors |

此文件以结构化的方式定义了系统调用号、ABI归属、通用名称以及内核中对应的C函数入口点。任何对系统调用的增删改都应在此文件上进行。

3.2. 构建规则:arch/arm/tools/Makefile

此Makefile是自动化流程的总指挥。它定义了文件间的依赖关系和生成规则。

关键规则解析:

生成

calls-*.S:1

2

3

4

5quiet_cmd_systbl = SYSTBL $@

cmd_systbl = $(CONFIG_SHELL) $(systbl) --abis common,$* $< $@

$(gen)/calls-%.S: $(syscall) $(systbl) FORCE

$(call if_changed,systbl)该规则指示

make在需要生成calls-eabi.S等文件时,执行cmd_systbl命令,即运行syscalltbl.sh脚本。生成

unistd-nr.h:1

2

3

4

5quiet_cmd_sysnr = SYSNR $@

cmd_sysnr = $(CONFIG_SHELL) $(sysnr) $< $@

$(kapi)/unistd-nr.h: $(syscall) $(sysnr) FORCE

$(call if_changed,sysnr)该规则使用

syscallnr.sh脚本,从syscall.tbl计算出系统调用的总数,并生成包含该宏定义的头文件。

3.3. 自动化脚本详解

3.3.1. scripts/syscalltbl.sh:调用桩生成器

此Shell脚本负责将syscall.tbl解析为汇编源文件。

1 |

|

脚本逻辑总结:

- 解析命令行参数,确定需要处理的ABIs。

- 使用

grep从syscall.tbl中筛选出匹配的行。 - 逐行处理筛选结果,通过一个计数器

$nxt来检查系统调用号是否连续且递增。 - 如果发现调用号有跳跃,则用

__SYSCALL(num, sys_ni_syscall)填充空缺。 - 根据每行是否有compat、noreturn等属性,生成不同版本的

__SYSCALL宏调用(如__SYSCALL_WITH_COMPAT等)。 - 所有输出被重定向到由

Makefile指定的目标文件,如calls-eabi.S。

3.3.2. scripts/syscallnr.sh:表大小计算器

此脚本负责计算并定义__NR_syscalls宏。

1 |

|

其核心是找到最大的系统调用号,并进行向上对齐计算,以确定整个系统调用表的最终大小。

3.4. 核心汇编宏详解

在最终的整合文件arch/arm/kernel/entry-common.S中,定义了几个关键宏来组装sys_call_table。

3.4.1. __SYSCALL 与 syscall 宏

这两个宏紧密协作,是填充表内容的核心单元。

1 | /* 这是一个上层宏,它仅仅是将参数传递给下一层的syscall宏 */ |

syscall宏的作用: 它不仅仅是添加一个函数指针。它内置了排序检查和空缺填充的逻辑。当entry-common.S通过#include指令引入calls-eabi.S时,这一系列的syscall宏调用会被依次展开,自动构建出一个连续、无空隙的函数指针数组片段。

3.4.2. syscall_table_start 与 syscall_table_end 宏

这两个宏负责表的“框架”定义。

syscall_table_start:1

2

3

4

5.macro syscall_table_start, sym

.equ __sys_nr, 0 @ 初始化系统调用号计数器

.type \sym, #object @ 定义符号sym的类型为数据对象

ENTRY(\sym) @ 定义表的入口点和符号名(sys_call_table)

.endm它负责初始化计数器,并定义

sys_call_table符号的起始。syscall_table_end:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.macro syscall_table_end, sym

/* ... 错误检查 ... */

/*

* 用.rept指令,将从当前计数器'__sys_nr'到表总大小'__NR_syscalls'

* (该宏从unistd-nr.h中获得)之间的所有剩余位置,

* 全部用sys_ni_syscall的地址填满。

*/

.rept __NR_syscalls - __sys_nr

.long sys_ni_syscall

.endr

/* 定义符号的大小,供调试器和链接器使用 */

.size \sym, . - \sym

.endm它负责用“未实现”的调用填充表的尾部,确保

sys_call_table的大小精确地等于__NR_syscalls个条目。

5. 结论

Linux内核ARM架构下的sys_call_table生成机制,是一个由构建系统驱动的、高度自动化的代码生成典范。该流程以syscall.tbl作为单一事实来源,通过Makefile调度一系列Shell脚本,生成模块化的汇编和头文件片段。最终,在汇编阶段通过#include指令和精巧的汇编宏,将这些片段无缝地整合,构建出一个结构完整、内容准确、大小固定的函数指针数组。

这一机制将复杂且易错的人工同步任务,转变为一个安全、可靠、可维护的自动化过程,充分体现了大型软件项目中,通过自动化工具链保障代码质量和开发效率的工程思想。

参考文献

- Linux Kernel Community. Linux Kernel Source Code (v6.x). https://www.kernel.org.

- GNU Compiler Collection Community. Using the GNU Compiler Collection (GCC).

- Free Software Foundation. The GNU Make Manual.